Di Alessandro Soldà

Nota introduttiva

L’Uomo è un’utopia in fieri. Egli è Dio. Ne è il riflesso, il suo angelo, il suo demone, il suo nemico, il suo altro da sé, il suo padrone, il suo creatore. Ma al tempo stesso non lo è.

Possiamo azzardare un’idea: che si culli di esserne il figlio prediletto; e tuttavia è pronto a vestire i panni del figliol ribelle.

L’Uomo è il figlio adolescente, l’eterno – si fa per dire – giovane che rincorre il sogno grottesco di realizzarsi perfettamente ancor più del Padre che lo ha come esempio e come avversario.

In quale contesto nasce quest’ambizione? La risposta è semplice: con la scoperta della propria finitezza, cioè un cavillo burocratico (più che giuridico) che pregiudica la completezza di qualsiasi essere umano rendendolo, in ultima istanza, un ammasso di carne corrotto e incompleto dal mancato perfezionamento a priori di sé. Ed è stato questo punto, l’imperfezione, che ha però dimostrato quanto paradossalmente perfettibile possa essere l’Uomo, aprendo la strada alla maturazione dell’ipotesi per cui tale difetto congenito possa in verità essere la primigenia fonte di ispirazione per sopperire alla mancanza e tracciare definitivamente un solco tra il ri-conoscerci reciprocamente uomini e donne e il conoscerci come nuove alterità con nuovi attributi, desideri, ambizioni e principi.

Meritano una particolare attenzione le parole progresso ed evoluzione. L’essere umano è ossessionato dal domani: l’oggi non gli interessa perché è un istante che non si può né si riesce a cogliere nella sua pienezza e perché è volatile. Rimane il passato in costante dialettica con il futuro. Perché se è verso quest’ultimo che la nostra esistenza, cronologicamente parlando, tende, è quello invece che esplica il percorso svolto.

Il progresso, e per naturale chiosa l’evoluzione, si propone idealmente come un’arma tramite la quale l’Uomo annullerà il concetto di errore grazie ad una rivoluzione tecnocratica; anche l’utopia e la perfettibilità sono svuotati dalla retorica romantica ed essa è rimpiazzata con una sempre più penetrante scientificità metodologica e pratica. In altre parole, un nuovo positivismo – ma ancor più radicale.

Il paradigma dell’homo sum è in corso di dismissione. Non è un processo rumoroso. La tecnica, più che la filosofia, lavora all’interno di un archetipo storico che introietta il progresso non più come il semplice progredire cronologico degli eventi ma piuttosto come la stessa tensione rivelatrice del destino ultimo dell’umanità: l’emancipazione da sé stessa.

Il fine ultimo non è la liberazione; essa è lo strumento per realizzare un altro obiettivo implicitamente dichiarato: raggiungere l’eternità.

E libertate æternitas.

Il transumanesimo forse non è lo stadio finale dell’evoluzione, ma questo: traghettare l’essere umano al nuovo paradigma.

Quello dell’homo fui.

HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO

Ciascun essere umano ricerca costantemente ciò che ritiene essere la versione migliore di sé. Non significa, però, che sia oggettivamente così: essa deriva da una percezione squisitamente soggettiva che si ha di sé stessi, declinata attraverso una serie indeterminata di pensieri, considerazioni ed eventi per cui il meglio di per sé lo è solamente nella misura in cui quello lo si coglie obliquamente come tale.

È il presupposto del paradigma dell’homo sum.

Lo teorizzò Terenzio ma lo presentò al mondo sotto un’altra luce, cioè rovesciata: che nulla è più umano di ciò che l’Uomo sceglie per condurre la propria vita. Manca probabilmente un passaggio: che ogni persona sceglie, alla fine, ciò che ritiene essere il meglio per sé – al di là del giudizio morale di tale scelta. L’homo sum era conscio che per quanto potesse scegliere alla fine la sua natura, quella cioè di essere umano, sarebbe rimasta immutata e ad ammonirlo ricorrevano i miti e la teologia: l’Uomo sarebbe destinato a rimanere un mortale. Icaro ne è un chiaro esempio; ma anche Bellerofonte o persino lo stesso Enea: uomini prodighi di imprese eccezionali ma a cui venne precluso, senza alcuno sconto, l’ingresso nel regno degli dèi. In altre parole, gli antichi erano coscienti del proprio essere-finiti. Nessuno poteva ambire a divenire qualcos’altro se non sotto esplicito consenso del divino; un esempio per tutti, Ganimede. Ma parliamo di eccezioni volute e consentite non dal semplice mortale bensì solo dal dio.

La traduzione di homo sum è a conti fatti “io sono un uomo” nella sua più semplice sintesi e purezza.

I misteri furono l’eccezione; introdussero il tremendo sospetto che gli uomini fossero stati ingannati da altri uomini e che la loro natura non fosse contingente o finita ma infinita, perpetua e divina. La vita, in altri termini, altro non è che un premio o una punizione per le scelte compiute nelle precedenti esperienze terrene e che tendono perciò a ripetersi con l’unica soluzione di continuità che è la morte intesa come la totale cessazione delle funzioni biologicamente vitali. Che si traduce, tuttavia, con l’ascesa in un mundus altro rispetto a quello fisico prima della prossima reincarnazione.

Ora, i riti misterici ebbero un successo per lo più minoritario (l’iniziazione era riservata a pochi eletti nonostante le voci e la fama che circolavano sul loro conto) che eludeva la tradizione dell’uomo o della donna destinati ad un fato predeterminato e che veniva a risolversi con il divenire un’ombra vagante in perpetuo all’interno dell’Ade o dell’Orco; prendere in considerazione pertanto un movimento che, per quanto affascinante, si precludeva l’ingresso in una possibile ortodossia greca o latina, non è l’obiettivo principale della nostra riflessione.

Ciò che ora sarebbe interessante sottolineare è questo: già Omero nel comporre l’Iliade, prima ancora dell’Odissea (che terremo tuttavia a mente mentre andremo a scrivere le poche righe che seguiranno), evidenziò la repentina caducità e tremenda deperibilità cui l’essere umano fin dal suo concepimento è sottoposto a causa della sua stessa natura.

Come è la stirpe delle foglie, così quella degli uomini.

Le foglie il vento le riversa per terra, e altre la selva

fiorendo ne genera, quando torna la primavera;

così le stirpi degli uomini, l’una cresce e l’altra declina1.

E tuttavia l’intrinseca appartenenza alla contingenza non è uno svantaggio: anzi, malgrado la mortalità – o forse proprio grazie ad essa – l’Uomo può rendersi conto di poter e dover mettere in atto e compiere delle scelte che altrimenti non riterrebbe essenziali; in altre parole, ha la possibilità di mettersi in gioco e sfidare i propri limiti grazie alle sue capacità e ai suoi difetti fisici o mentali. Sebbene il lettore conosca, leggendo le gesta di Achille o di Odisseo, solamente un parterre di figli di dei o dee (eccezion fatta per alcune, pochissime, eccezioni come Efialte ma su cui non ci soffermeremo) tutti sono accomunati da un’unica caratteristica, ineliminabile per ciascuno di loro: sono mortali e accettano la loro esigua condizione.

Con tali accenti cominciava l’alta

Di Calipso beltade: O di Laerte

Figlio divin, molto ingegnoso Ulisse,

Così tu parti adunque, e alla nativa

Terra, e alle case de’ tuoi padri vai?

Va, poichè sì t’aggrada, e va felice.

Ma se tu scorger del pensier potessi

Per quanti affanni ti comanda il fato

Prima passar, che al patrio suolo arrivi,

Questa casa con me sempre vorresti

Custodir, ne son certa, e immortal vita

Da Calipso accettar: benchè sì viva

Brama t’accenda della tua consorte,

A cui giorno non è che non sospiri.

Pur non cedere a lei nè di statura

Mi vanto, nè di volto; umana donna

Mal può con una Dea, nè le s’addice,

Di persona giostrare, o di sembianza.

Venerabile Iddia, riprese il ricco

D’ingegni Ulisse, non voler di questo

Meco sdegnarti: appien conosco io stesso,

Che la saggia Penelope tu vinci

Di persona non men, che di sembianza,

Giudice il guardo, che ti stia di contra.

Ella nacque mortale, e in te nè morte

Può, nè vecchiezza. Ma il pensiero è questo,

Questo il desio, che mi tormenta sempre,

Veder quel giorno al fin, che alle dilette

Piagge del mio natal mi riconduca2.

Il passo successivo del nostro ragionamento è breve. C’è il riconoscimento unanime dell’Uomo che deve rimanere tale; la morte, o meglio i limiti derivanti dalla vita mortale sono pressoché – per utilizzare una parola che entra, forse, in contrasto con l’ambiente culturale in cui è stato concepito il poema omerico – democratici, ma nel significato più diretto che può avere questo aggettivo: i limiti sono essenzialmente di tutti, al di là della classe politica o della famiglia di nascita, al di là del sangue del padre o della madre, siano essi divini o umani. Il limite è presente, c’è perché ontologicamente deve esserci e perché nel caso fosse assente o, estremizzando, non fosse concepibile una limitatezza verrebbe a cadere di per sé quelle caratteristiche che rendono peculiari le diversità tra soggetto e soggetto. In altre parole, Achille non sarebbe assurto alla gloria del mito se non avesse avuto il suo punto debole nel tallone e non fosse morto; è la morte a segnare la vita e non il contrario.

Un’idea opposta proviene, come già suggerito, dai misteri.

L’eterodossia proposta agli iniziati diverge dalla tradizione religiosa assumendo le sembianze di un culto altro rispetto al credo ufficiale e trasmesso alle giovani generazioni da quelle più anziane; spariglia le carte in tavola e proclama libero l’essere umano se e solo se arriva a intendere che il suo corpo, la carne e le ossa che lo compongono sono le catene che trattengono imprigionato il vero esser-sé, l’anima, che tende naturalmente verso il mondo metafisico. In altre parole: il fisico è la prigionia in un mondo falsificato, limitato e finito. Il reale è l’afisico. Se in quello, infatti, l’ente e l’Uomo sono imperfetti perché delimitati (e quindi carichi di un eventuale significato e senso negativo), questo invece è il mondo perfetto dove, assente il confine carnale o materiale, si può assaporare l’attualità della perfezione.

Volessimo individuare un rappresentante noto ed esemplare vicino al mondo misterico o iniziatico potremmo pensare a Platone, la cui filosofia e i cui dialoghi giunti a noi si rivelano essere non solo in apparenza delle guide iniziatiche per il viandante che, perduto, è alla ricerca di un nuovo cammino per ritrovare se stesso – ormai più non pago della religione per così dire ufficiale tramandata nel corso delle generazioni – ma anche una sincera (sebbene nascosta tra le labbra dei protagonisti degli stessi dialoghi) quanto impervia risposta altra che è inscritta nel silenzio più che nelle lettere e nelle parole.

Dentro il cielo, orbene, vi sono molte visioni di felicità, e sentieri che lo attraversano e su cui si aggira la stirpe degli dèi beati, ciascuno dei quali fa ciò che gli spetta: e lo segue chiunque lo voglia e lo possa. L’invidia infatti sta fuori dal coro divino. Ed ecco, ogni volta che vanno a bacchettare in festa, si avviano su una ripida salita verso la sommità della volta che sta sotto il cielo … Là appunto si presenta di fronte all’anima la tenzone e l’angoscia suprema. Le anime che si dicono immortali, difatti, ogni volta che siano giunte al vertice, trapassando al di fuori ecco si arrestano sul dorso del cielo: là rizzate, le conduce intorno il moto circolare, ed esse contemplano le cose fuori del cielo3.

Prosegue poi, sempre nello stesso testo, con queste parole:

E la bellezza era fulgida a vedersi nel tempo in cui vedemmo, assieme al coro felice, la beata apparizione di Zeus e altri al seguito di un altro dio, ed eravamo iniziati in quella che è giusto chiamare la più beata fra le iniziazioni, quel rito segreto che celebravamo, noi stessi integralmente perfetti e sottratti a tutti i mali che ci attendevano nel tempo successivo, mentre integralmente perfette e semplici e senza tremore e felici erano le apparizioni – entro uno splendore puro – in cui eravamo iniziati e raggiungevamo il culmine della contemplazione: puri noi stessi, senza essere sigillati nella tomba che ora appunto portiamo in giro e chiamiamo corpo, avvinti strettamente a lui come l’ostrica al suo guscio4.

E si potrebbe proseguire, sempre con Platone, citando il Fedone5. Ma rischieremmo di dilungarci e di scivolare verso un tedio di stampo accademico ed enciclopedistico distante da riflessioni franche e apertamente filosofiche. Perciò lo eviteremmo. Tornando a noi, e per concludere, la contrapposizione pagana sulla mortalità (vale a dire l’imperfezione) e sull’immortalità (cioè la perfezione) rimarrà a tendere irrisolta fino all’affacciarsi sulla medesima istanza della teologia e della di lei filosofia religiosa dell’Ebraismo prima e del Cristianesimo poi che proporranno una rivisitazione del problema, rovesciando la prospettiva dialettica in una veduta sintetica cercando di inaugurare una nuova stagione di riflessioni sull’ Umanità.

EXTRA IESU NULLA SALUS?

L’Ebraismo e il Cristianesimo si presentano come i mediatori delle due istanze per l’approccio al problema antropo-teologico: l’uomo è ad un tempo divino e terreno.

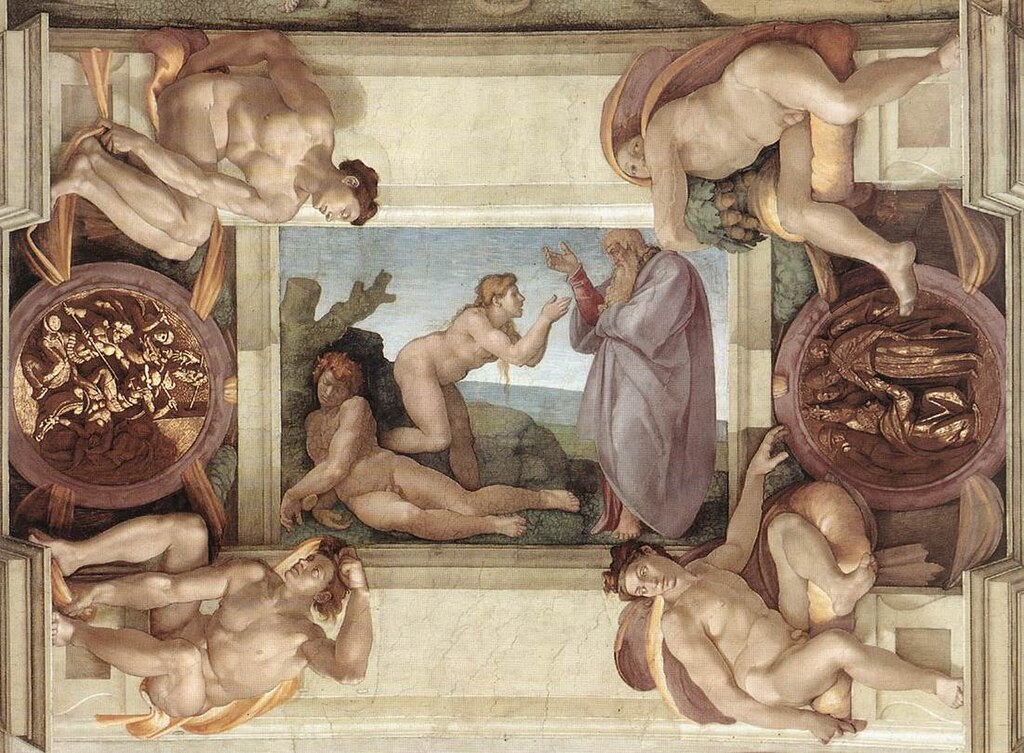

Andiamo con ordine. La nostra riflessione parte dal Genesi. È lì, infatti, che l’Uomo si individua come agente nella Storia teoretica e contingente inaugurata da Dio con la realizzazione del Suo disegno; ancora meglio si potrebbe dire che l’intera antropologia ebraica si palesi e si riassuma esattamente in quei capitoli iniziali della Bibbia, dove cioè Adamo ed Eva comprendono le loro realtà di esser-ci e di esser-sé.

Con l’atto della creazione dell’essere umano, si assiste ad un processo particolare, che potremmo definire la prima rivoluzione antropologica; l’Uomo è ad un tempo creato ex nihilo dal pensiero divino, e dalla terra e dalla polvere:

Poi Iddio disse: «facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: domini sopra i pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sugli animali domestici, su tutte le fiere della terra e sopra tutti i rettili che strisciano sopra la sua superficie». Iddio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò: tali creò l’uomo e la donna6. […] Allora il Signore Iddio formò l’uomo dalla polvere della terra e alitò nelle sue narici un soffio vitale, e l’uomo divenne persona vivente7.

In sé vi sono quindi due nature, quella schiettamente mortale, finita e delimitata dalla forma, e poi una più trascendente tendente al rapporto con il divino lasciando intuire una continuità della vita una volta conclusasi l’esistenza meramente biologica – come diremmo oggi – nel mondo. Qui si delinea la prima differenza con il mondo pagano. L’Uomo non è più legato alla sola terra e al solo cielo: la prima rivoluzione antropologica, inaugurata dall’Ebraismo, è segnatamente questa, cioè essere un homo sum con una consapevolezza chiara e ragionata sulla propria essenza a cavallo tra trascendenza e immanenza (esser-sé) oltre alla cognizione di vivere il mondo, riconoscerlo, definirlo e in ultimo apporvi delle modifiche (esser-ci). C’è quindi un elemento di progressione della riflessione circa l’Umanità e la sua costituzione, dove cioè ciascun essere umano è conscio della sua finitezza – è l’elemento fondante del suo agire e del suo rapportarsi con il mondo, il cosmo e l’altro da sé – e però al tempo stesso tiene altamente conto del suo lato divino infuso dalla divinità stessa al momento della creazione.

In altri termini, volendo rovesciare questa prospettiva, l’uomo ebraico elabora una nuova speculazione antropologica dove fonde gli elementi preminenti del pensare pagano e arriva a proporre un’ontologia dell’essere umano innovativa. L’Uomo è figlio della terra e somigliante e a immagine di Dio al tempo stesso: significa, riassumendo, che nonostante sia fermamente cosciente delle sue infinite limitazioni dategli dal corpo, dalla carne e dal sangue, egli sa anche, però, che la sua mente e il suo spirito – divinamente ispirati – possono andare al di là della fisicità e individuare un nuovo moto dialettico non più negativo ma, anzi, propositivo con l’introduzione di due ulteriori elementi che rinsaldano la nuova cucitura posta tra immanenza e trascendenza; sono le definizioni di santo e di sacro con l’unico vero scopo di garantire una reciproca continuità relazionale tra Dio e l’Uomo e i lati mortali e immortali di questo. Esempio concreto lo si rintraccia nell’halakhà ebraica: che è il primo sistema di regole e leggi scritte e accettate concordate affinché si realizzi nella sua totalità – a partire dalla finitezza umana – un elevarsi della soggettività personale e religiosa verso un’oggettività a-temporale e a-spaziale, ovverosia divina – il tutto, tuttavia, all’interno di una cerchia ristretta: il Popolo Eletto.

La vera rivoluzione antropologica ebbe inizio, però, con l’esperienza terrena del divino.

Dio si incarnò per la prima volta nella Storia ed ebbe conseguenze fino a quel momento indicibili: fu la perfetta soluzione di continuità o la chiara cesura con un passato meramente dialettico, non sintetico, e con delle prospettive che pur provando e tentando strenuamente di superare la dialettica finora accennata non ebbero le forze di riuscire a oltrepassare l’ostacolo; solo il Cristo, e il Cristianesimo per naturale conseguenza, riuscì nell’impresa. Sorge una domanda interessante: com’è avvenuta questa rivoluzione?

In principio, ritorniamo brevemente all’Antico Testamento, l’unico agente concreto, tangibile e visibile nell’ordine del mondo era ed è l’Uomo, divenuto interlocutore di Dio nello stesso istante in cui, in Genesi, il Creatore si rivolge direttamente ad egli parlandone e parlandoci. Nell’ascoltare e nel comprendere il verbo divino, l’Essere Umano inizia a percepire il suo esser-ci all’interno di un universo con limiti e confini, agendo quindi dentro ad un panorama circoscritto dove l’illimitatezza era molto semplicemente apparente. La tara si palesa nell’atto del peccato originale: volendo riflettere sulla scia della natura lapsa, tema caro in particolar modo al Cristianesimo, l’aver voluto disobbedire al comando divino di non cibarsi del frutto dell’Albero della Conoscenza è spia prima e ultima che indica una tensione mai sopita dell’uomo che è quello di voler essere oltre, trascendere se stesso e il mondo contingente in cui vive per giungere a lidi più metafisici senza considerare, tuttavia, come il gesto attui una cesura tra i due mondi; qui la svolta: la rottura ivi appena accennata non è radicale come si potrebbe pensare, al contrario ha garantito all’essere umano – in ottica ebraico cristiana – di sviluppare in seno alla propria coscienza una dialettica tra le due realtà in cui si ritrova la cui sintesi è ad un tempo la tensione verso la terra, per le sue peculiarità contingenti, e quella verso il cielo dove può relazionarsi con il proprio Creatore pur conscio delle proprie limitazioni.

Il Cristo è, dunque, la rivoluzione: riabilita l’Uomo dal peccato, spezza la cesura sorta ab origine e rovescia l’antropologia ebraica in virtù di una prospettiva umana e antropologica totalmente nuova ed eretica rispetto al pensiero comune e tradizionale in cui le due sfere erano e sarebbero rimaste separate, ma anche rispetto all’ebraismo che ha visto la possibilità di una dialettica dall’eco hegeliano, superando l’antichità e inaugurando la modernità. Volendo mettere da parte l’aspetto meramente escatologico del catechismo cristiano per incontrare alla luce del sole la sua vera essenza filosofica, sebbene dell’escatologia tout court non possiamo disfarcene, l’Uomo del Cristianesimo è generato e riscattato di fronte al mondo perché pur nascendo e sviluppandosi nel mondo presente egli è già conscio che il concetto di limite cui incorrerà nel corso della propria esistenza non è una mera limitazione fisica o accidentale ma anzi è l’energia che smuove nella prassi la volontà di agire e di pensare, guardando al di là della semplice immanenza e considerando l’aspetto meta-storico che ne scaturisce. Lo iato con il passato è ben espresso da Paolo quando, rivolgendosi ai Romani, scrive:

In effetti quelli che vivono secondo la carne tendono a quanto è carne, mentre quelli che vivono secondo lo Spirito tendono a realtà spirituali. La carne aspira alla morte, mentre lo Spirito alla vita e alla pace. […] Ma voi non siete nella carne, bensì nello Spirito, se è vero che lo Spirito abita in voi. Chi invece non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene. […] Quindi, fratelli, non siamo debitori alla carne per dover vivere in conformità, perché vivendo in modo carnale andrete incontro alla morte; avrete la vita se invece, in forza dello Spirito, metterete a morte le opere del corpo. […] Il vasaio non è forse padrone dell’argilla per formare dallo stesso impasto sia un vaso pregevole che un vaso ad uso spregevole8?

La nostra lettura di questi passi, inseriti all’interno di un più ampio contesto dove l’argomento paolino principale non è tanto l’Essere Umano in quanto tale ma il rapporto che il nascente Cristianesimo doveva avere con la Legge mosaica, può trovare anche un’interpretazione che esuli dal panorama prettamente teologico per approdare all’antropologia religiosa: l’Uomo è carne e spirito, ma è un errore stante questa coppia pensare di poter agire e praticare solamente guardando al profitto immediato che la carnalità pretende corteggiando la nostra mente. La spinta propulsiva che diparte dall’azione dovrebbe indirizzare, invece, l’Essere Umano nel vivere l’immanenza tenendo ben presente la possibilità realizzativa nella trascendenza delle conseguenze di ciascuna azione compiuta. Questo di prima facie.

Ma proviamo a entrare, ancora un attimo, più in profondità.

Paolo è il cantore del Cristianesimo e la differenza con gli altri scritti del Nuovo Testamento è da rintracciare nell’elemento di estraneità che gli è storicamente proprio: essere il primo apostolo della, chiamiamola, seconda generazione; il suo epistolario è una rielaborazione posteriore del messaggio gesuano ed è, perciò, il primo che ebbe l’opportunità di ripensare l’essenza e il ruolo dell’essere umano nel sistema mondo in cui ritrova la propria esistenza. Anche nella Lettera ai Romani, quella citata poco sopra, c’è una sicura e schietta proposta di una nuova ontologia e una nuova antropologia i cui caratteri, pur rimandando ad echi lontani del paganesimo e dell’ebraismo, quindi a culti specificamente classici, antichi se non misterici, si stagliano per la loro originalità e per la loro cattolicità: la proposta ha un afflato universale e alla portata di ciascuno, la salvezza non implica una confessione occulta ma platealmente luminosa che rintraccia nella quotidiana limitatezza di ciascuno (il corpo, quindi la carne, e la forma del vaso voluta dal vasaio) la possibilità di riscatto e di libertà – orando et laborando – che va a concretizzarsi sì in alcuni episodi nel corso dell’esperienza terrena ma soprattutto nella vita ultraterrena dello Spirito; l’Uomo ha sempre, in ogni momento, al di là ed anche in forza dei suoi limiti, l’opportunità di ricrearsi come esser-ci ed esser-sé. L’exemplum immediato che viene alla mente non può non essere quello di Disma.

Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma l’altro lo rimproverava, dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!» Ed egli gli disse: «Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso»9.

Eppure, è perfetto? Certamente è il raffinamento del paradigma dell’homo sum e che va oltre la mera accettazione delle azioni altrui e di una duplice concezione dell’Uomo per cui o è semplice carne o pura ψυχή e compie addirittura un passo ulteriore rispetto alla sintesi proposta dall’Ebraismo per cui l’Essere Umano è semplice soggetto dialogante con Dio. Il Cristianesimo non ha nient’altro che riscritto, correggendo molto semplicemente ed elegantemente la grammatica, il nome di questo paradigma: da homo sum a Homo Sum.

1Omero, Iliade VI 180-184.

2Idem, Odissea V 256-284.

3Platone, Fedro 247 a-c.

4Idem, Fedro 250 b-c.

5Idem, Fedone 69 c-d.

6Gen 1,26-27.

7Gen 2,7.

8Rm 8,12 – 9,21.

9Lc 23,39-43.